夏季休校のお知らせ

誠に勝手ながら下記の期間を休校とさせて頂きます。

2024/8/10(土)〜8/25(日)

休校中にいただいた「資料請求」を含む各種お問い合わせにつきましては、8月26日(月)以降に対応させていただきます。

また、8月9日(金)にいただいたお問い合わせにつきましても、8月26日(月)以降に対応させていただく場合がございます。

大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

証明書の発行等も出来ませんのでご注意ください。

誠に勝手ながら下記の期間を休校とさせて頂きます。

2024/8/10(土)〜8/25(日)

休校中にいただいた「資料請求」を含む各種お問い合わせにつきましては、8月26日(月)以降に対応させていただきます。

また、8月9日(金)にいただいたお問い合わせにつきましても、8月26日(月)以降に対応させていただく場合がございます。

大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

証明書の発行等も出来ませんのでご注意ください。

高校生を対象に『素材に触れるワークショップ』を開催いたします!

このワークショップは、ものづくりを通して身近に存在する様々な素材に触れる製作体験型ワークショップです。

初回は「木」。木材を使ったスツール製作を行います。

興味のある方はぜひご参加ください!

[実施日時]

2024年8月3日(土) 13:00〜17:00

集合時間 12:55(時間厳守)

[場所]

専門学校ICSカレッジオブアーツ

(〒152-0022 東京都目黒区柿の木坂1-5-6)

※アクセスはこちら

[定員]

18名(先着順)

※申し込み完了画面を確認したら、参加費のお振り込みをお願いいたします。

※定員に達し次第、その後のお申し込みは「キャンセル待ち」となります。

※「キャンセル待ち」→「受講可能」となった場合、8月1日(木)17:00までにICSからご連絡いたします。

[申込期間]

2024年7月10日(水) 9:00 ー 7月30日(火) 18:00

※下記に記載されている専用サイト(googleフォーム)からの申込となります。

※申込完了後、2営業日以内に参加費のお支払いをお願いいたします。

[参加費]

¥5,000-(事前振込制)

※振込手数料は申込者様のご負担となります。

〈振込先〉

【銀行名】三菱UFJ銀行

【支店名】都立大学駅前支店

【振込先】学校法人 環境造形学園

【預金名】普通預金

【口座番号】0307017

[お申し込み]

こちらの申込フォームよりお申し込みください。

[キャンセルに関して]

2024年7月30日(火) 17:00 までにお電話にてご連絡ください。恐れ入りますが、返金額は事務手数料を差し引いた額(¥3,000-)となります。ご了承ください。

電話番号 : 03-5701-2211 (平日 9:00 〜 18:00)

[注意事項]

刃物や電動工具を使用いたします。怪我を防ぐため、長ズボン、スニーカー(サンダル不可)を着用し、木粉などで汚れてもお差し支えのない服装でご参加ください。

また、樹種や色など、HPに掲載の写真とは異なる場合がございます。ご了承ください。

ご参加お待ちしております!

都立工芸高等学校とのワークショップ「ファブリックパネル製作」を開催します!

このワークショップに参加する留学生を募集しています!!

[スケジュール]

2024年8月26日(月) 13:00〜17:00

[場所]

専門学校ICSカレッジオブアーツ

[参加費]

無料

[募集対象]

日本在住の留学生

[申込方法]

info-1@ics.ac.jp 宛に以下の内容を記入しメールを送ってください。

①氏名

②指名のふりがな

③国籍

④自分の携帯電話番号

⑤自分のメールアドレス

日本の高校生と交流し、オリジナルのファブリックパネルを作りましょう!!

高校生対象デザインコンペ「ICS DESIGN AWARD 2024」を実施いたします。

SNS、VR、オンラインゲーム、、、

小さな頃からスマートフォンやタブレット、パソコンが身近にあるのが当たり前になり、

デジタル空間の中に自分の居場所を作ることが容易となりました。

さらなるバーチャル技術の発展が見込まれるこれからの時代において、リアルな空間での「子供の居場所」を提案してください。

“人と接する”、”物に触れる”、”自然を感じる”など、リアルでしか得られないフィジカルな体験をもとに、

気持ちが豊かになる「モノ」や「空間」のデザインをお待ちしております。

[審査員]

フランク・ラ・リヴィエレ (建築家/ICSカレッジオブアーツ校長)

佐々木高之 (インテリアデザイナー/A+Sa Architects)

湯山 皓 (インテリアデザイナー/I IN)

[スケジュール]

〈作品提出期間〉

2024年7月1日(月)〜2024年8月30日(金)23:59

〈受賞者発表〉

2024年10月1日(火) ※受賞者のみメールにてご連絡後、本校HPにて受賞者名を公表。

〈授賞式(オンライン)〉

2024年10月15日(火) 17:00~(予定)

[賞]

最優秀賞(1点) = 賞状・賞金15万円

優秀賞 (2点) = 賞状・賞金5万円

審査員賞(3点) = 賞状・賞金2万円

[応募資格]

①作品提出時点で、日本国内の高等学校に在籍している生徒

※高等専門学校は除く。

※1人またはグループでの応募、また複数作品の提出が可能。 グループの場合は応募者全員が①該当のこと。

②入賞した場合、2024年10月15日(火)に行われるオンライン授賞式に参加可能なこと

※グループの場合は代表者のみの参加でも可能。

[提出物]

・プレゼンシート〈A3サイズ / 横使い / 1枚〉

①作品タイトル、コンセプト文

②作品イメージ(写真、イラスト、CG、図面など)

※PDFデータにて提出。

※未発表作品に限ります。また、上記フォーマット以外の作品は審査対象外となります。

[提出先]

応募用エントリーフォーム

[お問い合わせ]

〈ICS Design Award 事務局〉

Mail : award@ics.ac.jp

Tel : 03-5701-2211

[注意事項]

・応募作品は応募者のオリジナル作品で、第三者の知的財産権を侵害していないものに限ります。権利侵害が判明した場合は、審査結果発表後であって も受賞を取り消すことがあります。応募作品の著作権は作者に帰属します。

・主催者は受賞作品を展示し、ウェブサイト等に掲載するとともに、本事業および公的な目的に おいて公表することができます。

・応募作品によって生じたトラブルについて、主催者は責任を負いません。

・応募に関する費用はすべて応募者の負担となります。

・取得した 個人情報は、主催者が本事業の実施に必要な範囲、および関連事業の情報提供にのみ利用し、本人の承諾なしに第三者へ提供しません。

ご応募お待ちしております!

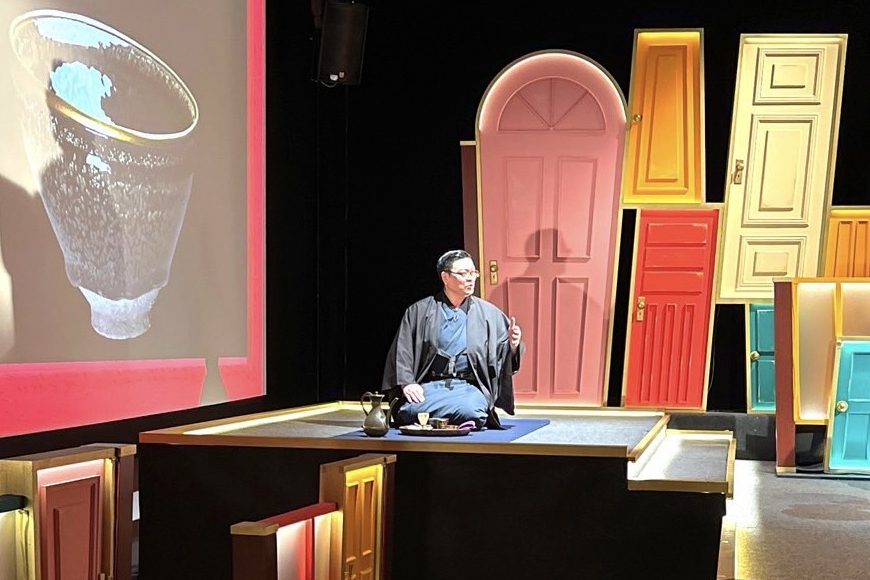

本校卒業生でアクリル職人・デザイナーである俵藤ひでとさんが、京都四条河原町にて作品展を開催されます。

会期:2024 / 7 / 11 (木) 15:00 – 20:00 ※オープニング

2024 / 7 / 12 (金) 12:30 – 17:30

2024 / 7 / 13 (土) 12:30 – 17:30

2024 / 7 / 14 (日) 10:00 – 18:00

会場:京都・四条河原町Bijuu 5F スイートルーム(Bijuu)

(京都市下京区木屋町通四条下ル船頭町194村上重ビル)

12日・13日、それぞれの午前・夕方に、

裏千家茶道准教授・茶人 松村宗亮氏をむかえ俵藤さんのアクリル作品による茶会も開催いたします。

〈アクリルの詩〉

わたしはモドキ 何でも成れる

なになにっぽく なになに風

自然を借りて 知恵を借りて

歴史を借りて 夢を見て ー

ー アクリルの手仕事

モドキの意地を

どうぞご高覧ください。

東山を借景に並ぶのはアクリルの茶道具

茶盌のほか 茶杓に関守石などゆかしくもあたらしい

チカラあふれるモノたち。

アクリルと茶道具の新たな可能性にふれる時間を

皆様に、ご体感いただければ幸いです。

ぜひお立ち寄りください。

本校非常勤講師である山中悠嗣先生(GENETO architect’s)が手掛けられた長野県白馬のプライベートヴィラ「KANOLLY Resorts HAKUBA」が、Luxury of Japan Award 2024「Luxury Japan Hotel of the year 2024」を受賞いたしました!

※こちらは2023年の末に受賞した賞となります。

『KANOLLY Resorts HAKUBA』-長野県・白馬-

2022年12月に長野県白馬村に誕生した1日1組限定のバトラー付きプライべートヴィラ。400平米に及ぶヴィラ内には3つのベッドルーム、露天風呂、リビングルームがあり、そして1000平米のプライベートガーデンを擁す。白馬三山を模した3つの合掌造りの屋根が特徴。

【Luxury of Japan Award 2024】

【KANOLLY Resorts HAKUBA】

山中 悠嗣-Yamanaka Yuji- (GENETO architect’s)

京都府生まれ。建築家。2002年京都府立大学環境デザイン学科卒業、2006年東京工業大学大学院修士課程修了。1998年芸術忍者隊設立。2004年GENETO architect’s共同設立。2019年合同会社GENETO GROUP設立。2023年iF design award、KUKAN DESIGN AWARD 2023 SILVER PRIZEなど受賞。

本書では、非常勤講師である荒木先生を含む12名の建築家が、「設計・地域・材料・教育」の4つのテーマに沿って、”つくる”とはどういうことかをそれぞれの経験や視点から述べられています。

荒木先生のお話は「つくる×設計」の項目に収録されており、アラキ+ササキアーキテクツの設立経緯や実例を基にした設計の考え方などのお話を拝見することができます。

ぜひお手にとってご一読ください。

「建築をつくるとは、 自ら手を動かす12人の仕事」

編著者 : 河野 直、権藤 智之

著 者 : 荒木 源希、他11名

発 行 : 学芸出版社

-荒木 源希- (アラキ+ササキアーキテクツ / モクタンカン)

東京都生まれ。建築家。2002年東京都立大学工学部建築学科卒業。2004年東京都立大学工学研究科建築学専攻修士課程修了。2004〜2007年アーキテクトカフェ・田井幹夫建築設計事務所勤務。2008年アラキ+ササキアーキテクツ設立。2018年モクタンカン株式会社設立。事務所内に工房を構え、設計と製作を並走。2020年住宅建築賞奨励賞、2022年グッドデザイン金賞など受賞。

本校の非常勤講師である増田啓介先生が、新潟県の越後妻有で開催される「大地の芸術祭 越後妻有 アートトリエンナーレ 2024」にて作品を出展されます。

「シシの子落とし」

地形を生かし「シシの子落とし」の世界観を体感。

ネットでつくる巨大なぬいぐるみのような袋をゲレンデ斜面に設置し、大量のモミガラと一緒に袋の中に入る体験型作品。「現実には『子落とし』のような思い切りはなかなかできないけれど、トンボを使って少しずつ袋の重心を動かしてみたり、モミガラに埋まってみたり……訪れた人の作業で景色も変わってゆく。トンボの警戒色に守られて、米袋の上でゴロンとまどろむこともできる。

公開期間:2024 / 7 / 13 – 11 / 10 (祝日を除く火水定休)

公開時間:10:00 – 17:00 (10月、11月は16:00まで)

場 所:エリア「松代」、集落「千年」

作品番号:D395

作品紹介ページ

大地の芸術祭2024 公式HP

ぜひ一度ご覧ください。

-増田 啓介-

埼玉県生まれ。建築家。1997年東京芸術大学美術学部建築科卒業。1997〜1999年原尚建築設計事務所勤務。2000年増田アトリエ一級建築士事務所共同設立。2023年よりスキーマ建築計画設計顧問。

台湾で、設計など建築関係を勉強している学生たちが出展する大型卒制展示会「新一代設計展」にICSカレッジオブアーツも出展いたします!

【新一代設計展2024】

期間:2024年5年24日(金) 〜 5月27日(月)

時間:10:00 〜 17:00(土日は18:00まで)

会場:TaiNEX2

入場:先行販売:180台湾元 / 予約券:200台湾元 / 当日券:250台湾元

在台灣若是讀設計相關類科的學生都會參加的大型畢業製作展示會「新一代設計展」

今年ICS College of Arts也參與其中了!

ICS的學生們努力的成果,歡迎各位蒞臨現場參觀。

【新一代設計展2024 詳細資訊】

日期:2024年5年24日(五) 〜 5月27日(一)

時間:10:00 〜 17:00(六日則到18:00)

開催場所:南港展覽館2館

入場券:早鳥票 180元・預售票 200元・展期票 250台湾元

学生たちの様々な思いが詰まった作品を是非ご覧ください。

【新一代設計展】

日本第一家室內設計的單科專門學校ICS College of Arts即將來台灣舉辦學校說明會囉!

各位對室內設計或是建築設計、建築施工、傢俱設計與製作等有興趣的同學,或者對自己親手做東西有興趣並且想來日本留學的同學!

看這裡~

2024年5月24~26日將在台灣舉辦學校說明會了!

全程可用中文溝通,日文還不輪轉的同學也不用擔心。

想要挑戰全程日文溝通的同學也完全沒問題。

我們是1963年創立的,日本第一家室內設計的單科專門學校。

注重於學生本人的設計性,並有一對一指導的時間。

相對於其他大學校,我們更像是一個大家族。

什麼叫做單科專門學校?

就是不管你選哪個學科都會學到室內設計的意思(笑)

想到日本學習或工作,又不知道怎麼開始的人要不要先來聽說明會看看?

日程如下

【迷你家具Red & Blue chair製作體驗&學校說明】

2024年5月24日(五)19:00 ~ 21:00 台北

2024年5月25日(六)14:00 ~ 17:00 台中

2024年5月26日(日)14:00 ~ 17:00 台南

※報名制,請將下文複製填寫後,寄E-mail至chen@ics.ac.jp報名。報名成功我們會回信通知您詳細地點哦。

標題:我想報名學校說明會

內文:

名字:

聯絡電話:

欲參加場次:

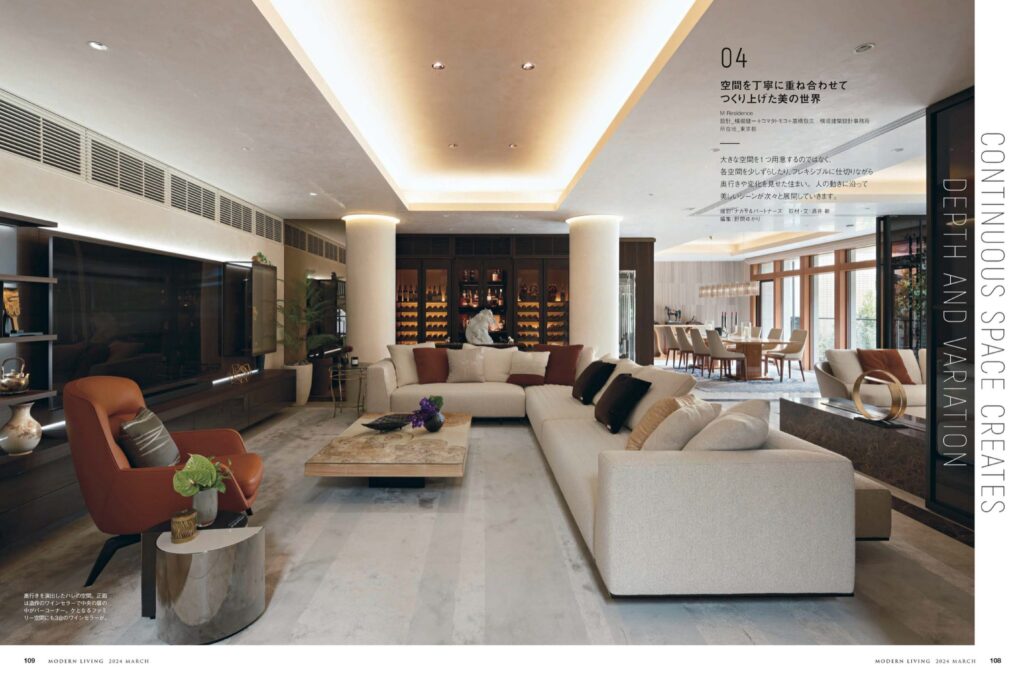

本校の非常勤講師である横堀健一先生、コマタトモコ先生が設計された東京都の物件が『MODERN LIVING No.273』の豪邸特集に掲載されました。

ぜひご一読ください。

2020年にインテリアアーキテクチュア&デザイン科を卒業したLin Jr-Yunさんが、国際的な建築情報サイト「zerobeyond」のインタビューを受け、その記事が掲載されました!

掲載となった当サイトの「Gen Z」は、世界中の若手建築家のインタビュー記事を掲載した人気のコーナーになります。

本校を卒業後イギリスへ留学したLinさん。

今の世代の学生として、建築や業界に対してどのような考えがあるのかを経験談も交えながらお話しされています。

ぜひご一読ください。

【zerobeyond】

第56回目となる卒業制作作品展を開催いたします。

卒業制作は、各学科最終学年の学生たちにとってこれまでの集大成となる課題です。2年、または3年間懸命に学んできた学生たちの様々な思いが詰まった作品を是非ご覧ください。

また、2/18(日)は学校説明会も併せて開催しております。奮ってご参加ください。

皆様とお会いできるのを楽しみにしております。

会期: 2024年2月17日(土) ~ 2月21日(水)

会場:専門学校ICSカレッジオブアーツ 校舎

〒152-0022 東京都目黒区柿の木坂1-5-6

時間:10:00 – 17:00

2023年11月3日(金)〜11月5日(日)で行われる予定のICSカレッジオブアーツ創立60周年記念展覧会「STUDY」に伴い、当展覧会のギャラリーツアー兼学校説明会を開催いたします。

日時:2023年11月3日(金)

時間:10:30 〜 11:30

会場:Spiral ホワイエ(東京都港区南青山5-6-23)

集合:当会場1Fのエントランス前

※10:30までご入場いただくことができません。ご案内があるまでこちらでお待ちください。

通常の課題とは違う各種プロジェクトや作品などもご覧いただける説明会となっております。

定員がございますのでお早めにお申し込みください。お申し込みはコチラから。

また、当日13:00〜デザイナーによる記念カンファレンスも行われます。

カンファレンスの詳細はコチラから。

ご来場、お待ちしております!

おかげさまで今年、ICSカレッジオブアーツは創立60周年を迎えました。

平素より本校へのご高配、お力添えをいただいております皆様に厚く御礼申し上げます。

大きく変化する社会の中でデザインに求められることは何なのか、本校が考えるインテリアデザインの本質とは何か。このことをもう一度捉え直していくために「STUDY」をテーマに展覧会を下記の通り開催いたします。

【開催概要】

ICS COLLEGE OF ARTS 60th Anniversary Exhibition 「STUDY」

会期:2023年11月3日(金) 〜 11月5日(日)

時間:11:00 〜 20:00

会場:Spiral Garden

(東京都港区南青山5-6-23)

入場:無料

主催:専門学校ICS COLLEGE OF ARTS

また、会期中には各業界でご活躍中のデザイナーや建築家をお招きし、60周年記念カンファレンスとしてシンポジウムならびに特別講演会も行います。

当カンファレンスの詳細ならびにお申し込みはコチラ。

ご来場お待ちしております。

ICSカレッジオブアーツ 創立60周年記念展覧会「STUDY」の関連イベントとして、60 周年記念カンファレンスを開催いたします。若手デザイナー3組によるシンポジウムと今後のデザイナーの未来についての可能性を探る特別講演会を2部構成で行います。

席数に限りがございます。お早めにお申し込みください。

【60周年記念カンファレンス】

日程:2023年11月3日(金)

会場:Spiral Hall (Spiral 3F)

(東京都港区南青山5-6-23 3F)

入場:無料

定員:300名 ※定員に達し次第締め切らせていただきます

主催:専門学校ICS COLLEGE OF ARTS

〈第1部:シンポジウム〉

テーマ「インテリアデザインを再定義する」

時 間:13:00 ~ 14:30 (開場:12:30)

登壇者:鈴木 啓太 / プロダクトデザイナー

照井 洋平・湯山 皓 / インテリアデザイナー

山田 紗子 / 建築家

〈第2部:特別講演会〉

テーマ「デザイナーの未来」

時 間:15:30 ~ 17:00 (開場:15:00)

登壇者:中山 英之 / 建築家

〈第1部 シンポジウム〉

鈴木 啓太 / プロダクトデザイナー|PRODUCT DESIGN CENTER

1982年生まれ、愛知県出身のプロダクトデザイナー。多摩美術大学プロダクトデザイン専攻を卒業後、NECデザイン、イワサキデザインスタジオを経て、2012年に独立し「PRODUCT DESIGN CENTER」を設立。自身が手がけた「富士山グラス」は「Tokyo Midtown Award 2008 審査員特別賞」を、2019年に車両プロダクトデザインを担当した「相模鉄道20000系」は「ローレル賞2019」を受賞。現在、「グッドデザイン賞」審査委員、金沢美術工芸大学客員教授、東京藝術大学デザイン科ゲスト講師を務める。

照井 洋平・湯山 皓 / インテリアデザイナー|I IN

照井 洋平:1982年神奈川県生まれ。明治大学商学部を経て、2008年パーソンズスクールオブデザイン インテリアデザイン学科卒業。Gabellini SheppardとSHoP Architects、株式会社CURIOSITYを経て2018年I IN設立。

湯山 皓:1985年東京都生まれ。2007年東京学芸大学教育学部、2009年ICSカレッジオブアーツ卒業。株式会社ILYA、株式会社CURIOSITYを経て2018年I IN設立。

山田 紗子 / 建築家|山田紗子建築設計事務所

1984年東京都生まれ。大学在学時にランドスケープデザインを学び、藤本壮介建築設計事務所で設計スタッフとして勤務の後、東京芸術大学大学院に進学。独立後の主な仕事として、「daita2019」、「miyazaki」等の住宅作品や、2025年大阪関西万博休憩施設(2025年公開)などがある。主な受賞に、第三回日本建築設計学会賞大賞、第三十六回吉岡賞、Under 35 Architects exhibition 2020 Gold Medalなど。

〈第2部 特別講演会〉

中山 英之 / 建築家|中山英之建築設計事務所

2000年東京藝術大学修了後、伊東豊雄建築設計事務所に勤務。「多摩美術大学図書館」等を担当後独立し、中山英之建築設計事務所を設立。処女作「2004」でSDレビュー2004鹿島賞、第23回吉岡賞。主な展覧会は「中山英之展ー’and then」(ギャラリー間 / 2019年)など。主な著書『1 / 1000000000』(LIXIL出版 / 2018)など。2014年より東京藝術大学准教授。

都立工芸高等学校連携ワークショップ「ファブリックパネル製作」を下記日程にて行います。

このワークショップに参加する留学生を募集しています!!

[スケジュール]

2023年8月28日(月) 13:30〜17:00

[場所]

専門学校ICSカレッジオブアーツ

[参加費]

無料

[募集対象]

日本在住の留学生

[申込方法]

info-1@ics.ac.jp 宛に以下の内容を記入しメールを送ってください。

①氏名

②ふりがな

③国籍

④自分の携帯電話番号

⑤自分のメールアドレス

日本の高校生と交流しながら、自分だけのファブリックパネルを作りましょう!!

高校生対象デザインコンペ「ICS DESIGN AWARD 2023」を実施いたします。

[テーマ:雨の世界]

近年、新型コロナウイルスの蔓延により、暮らしへの考え方に少なからず変化が起きました。

人はこれまでも、思い掛けない環境の変化に対し、適応・順応することでより良い暮らしのあり方を模索してきました。

もし、近い将来、天気が雨だけの世界になったら、暮らしはどう変わるでしょうか。

住まい方、働き方、遊び方、、、「雨の世界」を想像してみてください。

その世界の中で、デザインの力で何ができるのか。楽しく豊かに暮らしていくための「モノ」や「空間」のデザインを提案してください。

[審査員]

フランク・ラ・リヴィエレ (建築家/ICSカレッジオブアーツ校長)

佐々木高之 (インテリアデザイナー/A+Sa Architects)

湯山 皓 (インテリアデザイナー/I IN)

[スケジュール]

〈作品提出締切〉

2023年8月25日(金) ※必着(直接の持ち込み・バイク便不可)

〈受賞者発表〉

2023年10月4日(水) ※受賞者のみメールにてご連絡後、本校HPにて受賞者名を公表。

〈表彰式〉

2023年11月3日(金) 10:00~(予定)

[賞]

最優秀賞(1点) = 賞状・賞金20万円

優秀賞 (1点) = 賞状・賞金5万円

審査員賞(3点) = 賞状・賞金2万円

[応募資格]

①2023年現在、日本国内の高等学校に在籍している生徒

※1人またはグループでの応募、また複数作品の提出が可能。 グループの場合は応募者全員が①該当のこと。

②入賞した場合、2023年11月3日(金)に行われる表彰式に参加可能なこと

※グループの場合は代表者のみの参加でも可能

※交通費支給あり(付添者含め1グループにつき最大2万円)

[提出物]

・プレゼンシート〈A3サイズ / 片面 / 横使い / 1枚〉

①作品イメージ(写真、イラスト、CG、図面など)

②作品タイトル、コンセプト文

※表現方法は自由

・エントリーシート

こちらからダウンロードし必要事項記入の上、プレゼンシート裏面左上に貼り付けて提出

ご応募お待ちしております!

創立60周年を迎えて

本校は名誉学園長である柄澤立子氏を筆頭に、網戸武夫氏や中村順平氏などの当時を代表する建築家たちによって日本初のインテリアデザイン専門校「インテリアセンタースクール」として1963年に創立しました。

その後、1994年に『ICSカレッジオブアーツ(ICS COLLEGE OF ARTS)』と校名を変更し、今年60周年を迎えました。

日本のインテリアデザインの歴史と共に歩んできたICSにおいて、一貫して教えてきたのは「インテリアを中心としたデザインの力」です。また、「デザインが人々に与える影響」と「建築環境が人々に与える影響」といった2つの視点も大切にしてきました。いずれにせよ、私たちの生活環境を作ることは未来を創造していくにあたり、重要な仕事の一つです。

60年間で多くの卒業生を輩出し、国内外で活躍する建築家、インテリアデザイナー、職人として活躍しています。

柄澤先生をはじめ、これまでICSにご尽力頂いた方々に改めて感謝の意を表する共に、これからもインテリアデザイン教育を通じて様々なことを伝え続け、未来を創造していくデザイナー・職人の育成を行っていきます。

ICSカレッジオブアーツ 校長

フランク・ラ・リヴィエレ

各位對室內設計或是建築設計、建築施工、傢俱設計與製作等有興趣的同學,或者對自己親手做東西有興趣並且想來日本留學的同學!

看這裡~

睽違三年,我們又要到台灣舉辦招生說明會了!

全程可用中文溝通,日文還不輪轉的同學也不用擔心。

想要挑戰全程日文溝通的同學也完全沒問題。

我們是1963年創立的,日本第一家室內設計的單科專門學校!

什麼叫做單科專門學校?就是不管你選哪個學科都會學到室內設計的意思(笑)

今年我們學校將要迎來創校60週年,將會有更多豐富的活動即將展開。

首先,

我們將在台灣的北中南舉行招生說明會。

日程如下

【迷你家具Red & Blue chair製作體驗&學校說明】

2023年5月23日(二)10:30~12:00 新北市黎明技術學院 會議室

2023年5月24日(三)14:30~16:00 台南市台南應用科技大學 服設館

※如果擔心到該學校找不到位置的話,請先聯絡chen@ics.ac.jp

我們將會在抵達台灣後告知各位在台灣的聯絡方式

讓各位抵達學校後更容易找到我們哦!

【學校說明&本校畢業生的校園生活諮詢】

2023年5月27日(六)18:30~21:00 台中TokuToku-matcha & coffee( 台中市西區中興四巷13號)

※需統計人數,請聯絡chen@ics.ac.jp報名

需自備餐費新台幣200元

ICSカレッジオブアーツ理事で専門講座の講師を務められている木村宗慎先生がNHKの番組「謎解き!ヒミツの至宝さん」にご出演されます。ぜひご覧ください。

『国宝 油滴天目茶碗』

Perfumeが3DCGで謎に迫るのは「国宝・油滴天目茶碗」。

いにしえの中国で作られた至宝は、宇宙のような模様で皇帝たちを魅了。

日本に渡り戦国武将にも愛された。

巨大スクリーンに映る「油滴天目茶碗」のCGをコントローラーで動かし、「この茶碗がなぜ国宝に価するのか」など、謎を解いていくPerfume。

この茶碗が奇跡的に出来たものであり、皇帝たちに愛されていた理由を知り驚く。さらに、この茶碗が日本に渡ったのち、戦国時代には、単なる茶道具以上の役割を担っていたことを知る。

そこで、当時の戦国武将たちに茶碗がどのように見えていたのか、CGでシミュレーションを行う。(公式HP引用)

【BSプレミアム-BS4K同時】

4/29(土) 10 : 40 〜 11 : 25

87.6FM渋谷のラジオの番組「渋谷のチキチキラジオ」にインテリアデコレーション科科長の佐々木高之先生がご出演され、先生のお仕事やICSカレッジオブアーツについてお話しされました。

2023年3月24日(金) 20:30 〜 21:30

「渋谷チキチキラジオ」ゲストパートにて

以下のリンクよりご視聴いただけます。

渋谷のチキチキラジオ

日本テレビ系列の生活情報番組「ヒルナンデス!」に、インテリアデコレーション科科長の佐々木高之先生がご出演されます。ぜひご覧ください。

2023年3月7日(月) 11:55 〜 13:55

「ヒルナンデス!」のコーナーにて

長年、本校の講師(インテリアデザイン科Ⅱ部 科長)を務めていらっしゃいました坂本和正先生の生前のお仕事をまとめたホームページが作成されました。

手掛けられた家具や建築、坂本先生の考え方を記録した貴重なものになっております。

ぜひご覧ください。

ホームページ「坂本和正のカタチ」

坂本 和正-Sakamoto Kazumasa- (1938–2018)

60年桑沢デザイン研究所卒業、61年坂倉準三氏に師事(坂倉準三建築事務所入所)、66年豊口克平氏に師事(豊口デザイン研究所入所)を経て、74 年方圓館創立。教会装飾、学校、福祉施設、公共建築から住宅まであらゆる方面の家具やインテリアデザインで活躍する。80年にはTeamZooに家具設計チームとして参加する。又、沖縄の首里城復元プロジェクトチームに参加する等、博物館、美術館をも数多く手懸ける。

<主な受賞作品>

1968 ヤマギワ国際照明器具コンペ入選

1985 フランス・アンジェ美術館及びフォントヴローFRACの「家具モビリエ展」に招待出品され、作品Cagはパリ・アールデコール (ルーブル美術館)内に永久収蔵

1989「東京サレジオ学園」の一連の家具インテリアデザインにより、『88年度日本インテリアデザイン協会賞』・『第十四回吉田五十八賞』を受賞

誠に勝手ながら下記の期間を休校とさせていただきます。

2022/12/24(土) 〜 2023/1/9(月・祝)

休校中にいただいた「お問い合わせ」につきましては、1月10日(火)以降に対応させていただきます。

また、12月23日(金)にいただいた「お問い合わせ」につきましても、1月10日(火)以降に対応させていただく場合がございます。

大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

証明書の発行等も出来ませんのでご注意ください。

本校の1年生を対象とした産学連携企画として、toggle hotelのクリスマスデコレーションを行いました。

装飾デザインは校内コンペで決定し、施工も本校学生が行いました。

ホテルのメインエレメントカラーであるグリーン・ホワイトに、今回のデザインのコンセプトカラーである赤のカーペットを用いてクリスマスカラーを想起させました。動線の誘導を意識しつつ、レッドカーペットを歩くという行為に特別感や高揚感を感じて楽しんで欲しいという思いが込められています。

詳しい内容はNEWSCAST、またはtoggle hotelと株式会社アトリウムのHPからもご覧頂けます😌

12月25日のクリスマス当日までtoggle hotelを彩っておりますので、ぜひご来場ください。

厳正なる審査の結果、ICS DESIGN AWARD 2022 の受賞作は下記の通りとなりました。

最優秀賞

原 ひかり(東京都立工芸高等学校)

自然に化ける家

優秀賞

苫米地 隆介(東京工業大学附属科学技術高等学校)

まちべ -街辺で過ごそう-

審査員賞(リヴィエレ賞)

藤岡 泰輝・グループ(香川県立多度津高等学校)

高見島ベンチプロジェクト

審査員賞(佐々木賞)

丸山 わかば(東京都立八王子桑志高等学校)

自然が生きる建物

審査員賞(湯山賞)

齋藤 優奈(三重県立伊賀白鳳高等学校)

カスタマイズ×素材 ver. Housing Complex

ご応募をいただいた皆さまに感謝の意を表します。ありがとうございました。

誠に勝手ながら下記の期間を休校とさせて頂きます。

2022/8/6(土)〜8/21(日)

休校中にいただいた「お問い合わせ」につきましては、8月22日(月)以降に対応させていただきます。

また、8月5日(金)にいただいた「お問い合わせ」につきましても、8月22日(月)以降に対応させていただく場合がございます。

大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

証明書の発行等も出来ませんのでご注意ください。

高校生対象デザインコンペ「ICS DESIGN AWARD 2022」を実施いたします。

[テーマ:素]

素手, 素材, 要素, 〜を素に…。ありのまま, 混じり気のない, 根源的な, そのものらしさ…。

あなたが思う「素」から, 私たちの暮らしがより豊かで楽しくなるような「モノ」や「空間」のデザインを提案してください。

[応募資格]

◯ 2022年現在、日本国内の高等学校に在籍している生徒(個人・グループ問わず)

◯ 入賞した場合、2022年9月3日(土)に行われる表彰式に参加可能なこと

[スケジュール]

締切:8月25日(木)必着 ※持ち込み・バイク便不可

表彰式:9月3日(土) 13:00〜予定

[審査員]

フランク・ラ・リヴィエレ (建築家/ICSカレッジオブアーツ校長)

佐々木高之 (インテリアデザイナー/A+Sa Architects)

湯山 皓 (インテリアデザイナー/I IN)

[審査対象]

家具・プロダクト・建築・屋内・屋外空間

[賞/賞金]

最優秀賞(1点)=賞金20万円

優秀賞(1点)=賞金5万

審査員賞(3点)=賞金2万円

[提出物]

◯ エントリーシート|下記からダウンロードの上、プリントアウトして必要事項を記入してください。

◯ プレゼンシート|A3横1枚(片面) 下記内容を自由に表現してください。

① 作品イメージ(写真,イラスト,CG,図面など)

② 作品タイトル,コンセプト文

【エントリーシート】 ダウンロード

==

高校生の皆さまご応募お待ちしております!!

BIMの導入を検討している方に向けて、グラフィソフト社のARCHICADを用いた講座を開講します。初回として、卒業生・ICS関係者を対象に割引価格(30%割引)にて行います。

本講座では、BIMの概念や基本理念を理解し、画面構成やコマンドの基本的な使用方法からモデリング、図面作成方法、一覧表作成、BIMデータの共有などプロジェクトで使用する際に知っておくべき基本知識の習得を目指します。

ARCHI CADで何が出来るのか。基本操作を習得していく中でBIMの可能性を理解し、導入のきっかけになればと考えています。

使用ソフト:ARCHICAD

時間:1回120分

回数:9回

曜日:毎週金曜日(19:00~21:00)

期間:2022年5月20日(金)~7月15日(金)

場所:ICS校舎(CAD室)

形式:原則対面

定員:30名(最小 開講人数3人)

受講料:¥100,000 → ¥70,000

◉こんな人におすすめ

・BIM導入を検討しているプロの方

【カリキュラム詳細】

1 回目:5/20(金):BIM 概論 Magic 1

2 回目:5/27(金):Magic 1

3 回目:6/03(金):Magic 1

4 回目:6/10(金):BIM ワークフロー

5 回目:6/17(金):モデリング1

6 回目:6/24(金):モデリング 2

7 回目:7/01(金):一覧表 ホットリンク

8 回目:7/08(金):図面作成1

9 回目:7/15(金):図面作成 2

下記リンクよりお申し込みいただけます。

お申し込み

デザイン情報サイト[JDN]にて卒業生インタビュー記事『やりたいことに飛び込んで知った「つくること」の楽しさ。ICSカレッジオブアーツ夜間部で学ぶ、デザインに活きる「考える力」』が掲載されました。

本インタビューでは、インテリアアーキテクチュア&デザイン科II部(夜間部)の卒業生によるインタビュー記事になっています。是非ご覧ください。

やりたいことに飛び込んで知った「つくること」の楽しさ。ICSカレッジオブアーツ夜間部で学ぶ、デザインに活きる「考える力」

ICSでの濃密な3年間で身につける、デザイナーとしての「個」の力

「バラバラなデザイン展 / a diversity of design #3」を開催いたします。

この展覧会はICSの卒業生による組織ICSAA(ICS校友会)が主催の展覧会です。出展者は全て卒業生。この機会にICSの卒業生の現在のお仕事を是非ご高覧ください。

また、本年は第54回卒業制作作品展も同時期に開催しております。卒業生の作品と合わせて在校生の作品も一望できる機会となっております。是非この機会にみなさまお誘い合わせの上、お越しくださいますようお願い申し上げます。

ICSカレッジオブアーツは、日本初のインテリアデザイン専門校として1963年に創立しました。これまでに輩出してきた卒業生は延べ9,000人以上。その多くは、デザインのジャンルを自由に、そして大きく広げて活動の場を創り上げてきました。

今年の出展者は昨年の出展者の方々から推薦をいただきました。 ICSAAのつながりが多方向へ展開され、バラバラなデザイン展の名にふさわしいクリエイターの多様性を表現できるメンバーとなっています。

本展は、彼らの仕事の多様性と、現代のデザイン思考を表現するものです。バラバラに見えるようでいて、一つの樹の幹から生まれた繫がりのあるクリエイターの姿をお伝えします。

会期: 2022年2月19日[土]~ 2月21日[月]

会場:Studio LEBEN 入場無料

〒152-0032 東京都目黒区平町1-1-19(目黒通りを挟んでICSの向かい)

開館時間:10:00-21:00(21日 -17:00)

主催:ICSAA(ICSカレッジオブアーツ校友会)

共催:専門学校 ICSカレッジオブアーツ

◉出展者

石倉和馬/梅川隆嗣/木村麻人/木村貴志/朽名健人/近藤和隆/猿山知洋/塩井弘一/鳥山源太/中村大介/仲吉厚志/早坂拓紀/野﨑義嗣/原 雅之/山本健二/湯山 皓 ※五十音順 敬称略

実行委員長:村澤一晃

会場デザイン:SOL Style

グラフィックデザイン:蒲生和典

お問い合わせ:専門学校ICSカレッジオブアーツ

〒152-0022 東京都目黒区柿の木坂1-5-6

ICSAA(ICS校友会)のHPがリニューアルされました。

新しいHPでは現在の卒業生の作品などを閲覧する事が出来ます。

ICSAA(ICS Alumni Association)はICSの卒業生を中心に組織されたネットワークで、これまでのICSの全卒業生が会員として登録されています。

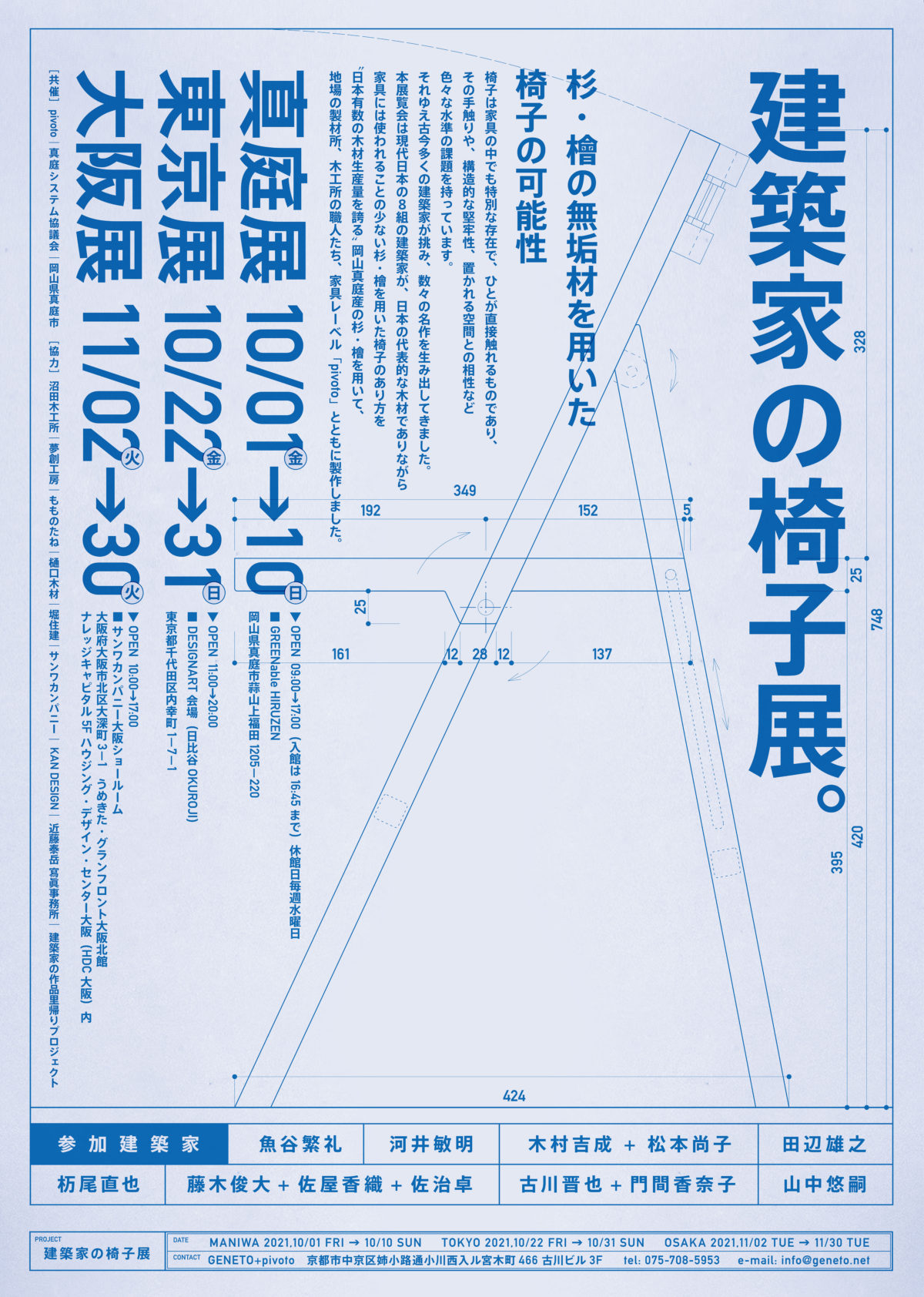

椅子は家具の中でも特別な存在で、 ひとが直接触れるものであり、その手触りや、構造的な堅牢性、 置かれる空間との相性など色々な水準の課題を持っています。

それゆえ古今多くの建築家が挑み、数々の名作を生み出してきました。

本展覧会は現代日本の8組の建築家が、日本の代表的な木材でありながら 家具には使われることの少ない杉・檜を用いた椅子のあり方を “日本有数の木材生産量を誇る”真庭産の杉・檜を用いて、 地場の製材所、木工所の職人たち、家具レーベル「pivoto」とともに製作しました。

■真庭展 10/01-10/10 9:00-17:00(入館は16:45まで)休館日毎週水曜日

GREENable HIRUZEN 〒717-0602 岡山県真庭市蒜山上福田1205-220

DESIGNART会場(日比谷OKUROJI) 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目7−1

サンワカンパニー大阪ショールーム

〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3−1 うめきた・グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル5F ハウジング・デザイン・センター大阪(HDC大阪)内

■建築家

魚谷 繁礼

河井 敏明

木村 吉成 + 松本 尚子

田辺 雄之

杤尾 直也

藤木 俊大 + 佐屋 香織 + 佐治 卓

古川 晋也 + 門間 香奈子

山中 悠嗣

■木工職人

沼田木工所

夢創工房

もものたね

pivoto

■共催

pivoto

真庭システム協議会

岡山県真庭市

■協力

樋口木材

堀住建

サンワカンパニー

KAN DESIGN

近藤泰岳写真事務所

建築家の作品里帰りPJ

2022年度新入生向け学校案内が完成しました。

アートディレクション・デザインはインテリアアーキテクチュア&デザイン科卒業生の平野達郎(-trope.)さんが担当しています。

また、学校案内・募集要項を収納するケースはインテリアアーキテクチュア&デザイン科II部の卒業生「ドリルデザイン」がデザインしたFINE FLUTEを使用しています。

資料のお申し込みは下記からお願いいたします。

資料請求する

ICSと提携関係にあるイギリスの国立大学Middlesex大学(MDX大学)と台湾の大葉大学とのオンライン合同卒業制作展です。MDX大学と大葉大学の作品は6月頃にUP予定です。

https://www.ics.ac.jp/jointexhibition2021/

ICSの特別講義は年間10回程度行われる特別カリキュラム。インテリア・建築のデザイナーをはじめ、各分野の第一線で活躍するクリエイターをお招きし、ご自身の作品や仕事の方法論などをお話しいただいています。

過去のアーカイブの中から講義動画をICSのYouTubeチャンネルで公開します。公開は5/15から週2回(火・金)で全8回を予定しています。

403 Architecture × HandiHouse project × A+Sa Architectsの講義動画を見る

403 Architecture × HandiHouse project × A+Sa Architectsの講義動画を見る

アストリッド・クライン(建築家)/安藤忠雄(建築家)/石上純也(建築家)/佐藤 卓(グラフィックデザイナー)/下川一哉(日経デザイン編集長・コメンテーター)/角舘政英(照明デザイナー)/片山正通(インテリアデザイナー)/KIGI (アートディレクター)/隈 研吾(建築家)/谷尻 誠(建築家)/遠山正道(実業家)/中村好文(建築家・家具デザイナー)/永山祐子(建築家)/長谷川 豪(建築家)/平田晃久(建築家)/藤村龍至(建築家)/藤森照信(建築家・建築史家)/藤森泰司(家具デザイナー)/堀江美佳(紙作家)/森田恭通(デザイナー)

2019年12月8日、ICS Design Award 2019の公開2次審査/授賞式を開催いたしました。

厳正なる審査の結果、下記の通り受賞者を決定いたしました。

受賞者の皆さま、本当におめでとうございました!

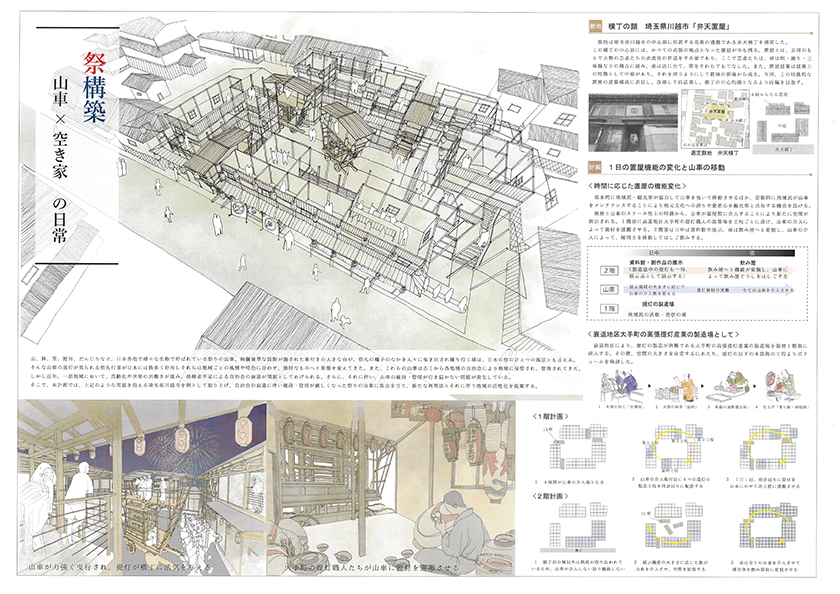

藤野純也 (日本大学大学院)

「祭構築 山車×空き家の日常」

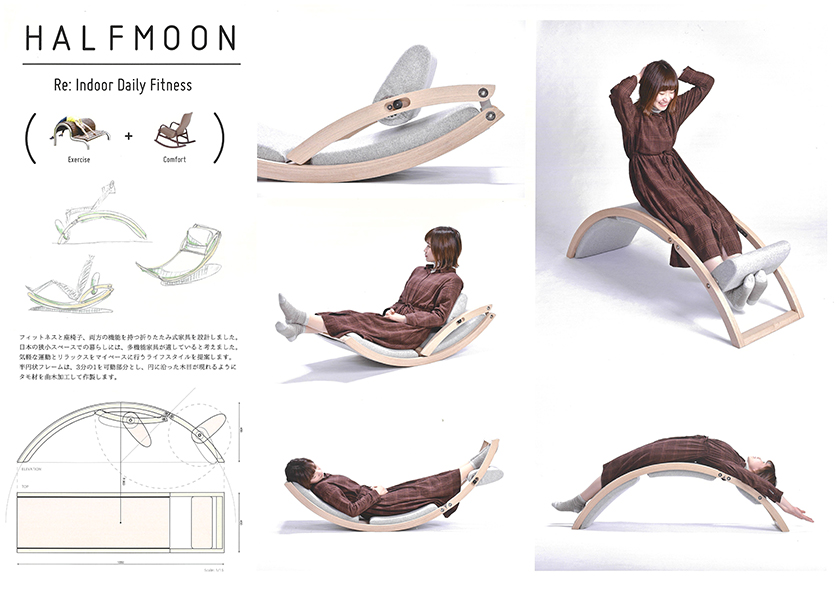

安藤祐介 (安藤祐介建築空間研究所)

「Halfmoon」

菊池翔貴 (株式会社フィルド)

「つながる看板建築」

太田琢人 (東京藝術大学)

「RE:CONSTRUCT」

仮屋﨑泰裕 (九州大学)

「市民駅 – これからの無人駅のあり方 -」

田中亮平 (G ARCHITECTS STUDIO)

「Masking paint – 時間を炙り出す -」

藤田彩加 (小堀哲夫建築設計事務所)

「無定義の基礎」

湯野拓也 (東京都立工芸高等学校)

「KAYABUKI – ver2 -」

船橋海凱 (群馬県館林商工高等学校)

「Flexible carpet」

荒井彩綾子 (慶應義塾湘南藤沢高等部)

「はこらくくん」

山口紫艶 (群馬県館林商工高等学校)

「METAMORPHOSE」

早坂眞生 (宮城県工業高等学校)

「ラーフルウェーブ」

デザイン情報サイト[JDN]にて 、本校の卒業生でもあり、現在、非常勤講師として教鞭を執って頂いている田辺雄之先生・湯山 皓先生・岡 美里先生のインタビューが掲載されています。ぜひ、ご覧ください。

デザイン・建築で生きていくための「武器」を身につける、ICSの学びのスタイル

台湾で3/25〜29に開催している「ICS COLLEGE OF ARTS × 大葉大学 × 北京工業大学の合同国際ワークショップ」の様子を台湾の新聞「經濟日報」に取り上げていただきました。